令和6年度 認知症サポーター養成講座

2月25日(火)蒔田コミュニティハウスとの共催で、「認知症サポーター養成講座」を開催し、12名の皆さんが参加しました。

第3回健康麻雀大会

2月16日蒔田コミュニティハウスにて、蒔田地区社協主催の「第3回健康麻雀大会」を開催し、36名+スタッフ他9名の皆さんが参加しました。対戦方法はくじを引いてメンバーと卓を決め、昼食を挟んで4局対戦して成績を競い、優勝・準優勝・3位・ラッキーセブン賞・とび賞・ブービー賞などが決まり、豪華賞品が贈られました。

こども和菓子作り教室「かのこ3種」

11月17日(日)蒔田コミュニティハウスにて、蒔田地区社協主催の「こども和菓子作り教室」が開催され、小学生・中学生24名と保護者が参加して、「かのこ」を1人3こずつ作りました。和菓子作りの講師木崎先生のご指導で、ぎゅうひ(白玉粉+上白糖+水)をあん(小豆こしあん・白あん)で包み、それを大納言かのこ豆・かのこ豆うぐいす・かのことら豆でそれぞれ形良く包み、仕上げに艶天を塗ったら艶が出て、とても美味しそうにできました。そして、1つだけ試食をしました。材料が揃っていたので、時間もかからずに、「簡単に美味しくできました!」との感想が聞かれました。

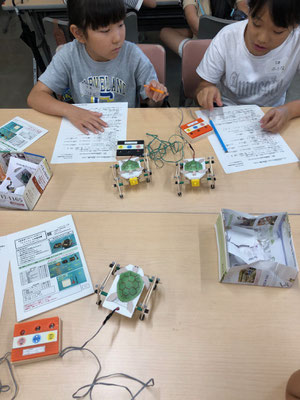

蒔田理科クラブ 4足歩行リモコンロボットを作ろう

夏休み恒例の「蒔田理科クラブ」が8/5(月)蒔田コミュニティハウスにて開催され、小学2年生から6年生までの男女33名が参加しました。

今年のテーマは「4足歩行リモコンロボットを作ろう」でこれまで通り日立横浜理科クラブの先生方の指導で、配布された資料とスクリ-ンに映し出された組み立て手順を見ながら、4足の組立て、モータやスイッチの取付けと、順序よく組み立てを行いました。先生からは低学年の児童にはちょっと難しいのではとの話がありましたが、皆さん苦労しながら組立て図面を見たり、わからない所は先生に質問をしながらロボットの完成を目指しました。完成後は走行テストを行い、皆さん上手く動く事を確認しました。完成したロボットを歩かせてみたり、二人で早さを競ったりとそれぞれが楽しんでおりました。

物を作る楽しさ、完成し動いた時の喜び、ロボットが動く仕組みなどを学びました。終了後のアンケ-トでは “とても楽しく又やりたい” “動く仕組みがわかり楽しかった”等90%以上の人が楽しかった、もっと色々やりたいとの意見でした。

令和6年 認知症キッズサポーター養成講座

7月30日(火)、夏休みの蒔田小学校キッズクラブで、睦オレンジ(認知症キャラバンメイト)が1年生~6年生の小学生32名に「認知症サポーター養成講座」を行いました。「ごはんまだかね」の寸劇、「おばあちゃんどこ行くの?」の参加型紙芝居を交えて、認知症について学んでもらいました。認知症サポーターとは、特別難しい事をするのではなく、認知症を正しく理解し認知症の方や家族の方を温かく見守ってあげる人の事です。お家の人やお友達にも「認知症ってこういう病気なんだよ」と教えてあげてもらいたいです。

第9回 蒔田中学校と地域の皆さんとの交流会 2024・7・23

蒔田地区社協が、7月23日(火)蒔田コミュニティハウスで、「蒔田中学校と地域の皆さんとの交流会」を開催しました。コロナ禍で6年ぶりの開催でしたが、将棋の部には、大人10名・子ども5名が参加して、中学生13名と対局しました。地域の方の中には、「次も参加したい!」との感想が聞かれました。

また、茶道の方は、子どもさんから高齢者まで70名を超える皆さんが甘い和菓子とお抹茶を味わいました。茶道部の皆さんから優しく作法を教わり、ちょっと緊張した様子もうかがえました。畳の部屋ですが、正座が辛い方は椅子に座るなどして気軽に参加していただけますので、次回にはまた多くの皆さんのご参加をお待ちしています。久しぶりの交流会でしたが、中学生の皆さんも夏休み中にも関わらず、そして参加してくださった皆さん、猛暑の中、ありがとうございました。

令和5年度 認知症サポーター養成講座

2月28日(火)蒔田コミュニティハウスにて、蒔田社協協賛の『認知症サポーター養成講座』が開催され、27名の皆さんの参加をいただきました。今回は蒔田コミュニティハウス主催で蒔田コミュニティハウスを利用されている方や地域の皆さんに、誰にでも起こりうる認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かい目で見守る「応援者」である認知症サポーターになっていただきました。

受講された方には南区作成のオレンジリングが渡されました。

ぱわ~あっぷ

まいた

ぱわ~あっぷ

まいた